株式市場は乱高下を繰り返していて、個人投資家も多くの人はこれについて行くことができず疲れ切っている人も多いはず。

そこでいま個人投資家の方がどうなっているのかを観察してみたいと思います。

各証券会社は月次での取引の状況を開示しています。松井証券では以下のような情報をホームページから毎月提供しています。

信用取引とは現金や株式を担保として証券会社に預けることで、その担保の数倍の金額の取引が可能となる株式取引のことを言います。

そのメリットは

- 手持資金の最大約3倍まで取引可能(”レバレッジ”といいます。)

-

「売り」からはじめられる

- 眠ってる株も担保として有効活用できる

がありますが、ある程度経験を積んだ個人投資家が申し込みことができる、リスクが通常の取引よりも相対的に高い取引です。

相場が荒れてくると、大きく取引をして儲けることも当然可能ですが、同時に思わぬ損失を被ることもあります。

今日はこの取引の統計情報を使って相場の行方を占います。

信用評価損益率とは

松井証券で公開している信用評価損益率とは、信用取引を行っている投資家がどれくらい含み損益を抱えているかをパーセンテージで表した指標です。

一般的に、個人投資家は評価益が出るとすぐに利益確定を行う傾向が強いため、通常、信用残高は含み損を抱えている状況になります。(2013年には例外的に5%以上のプラスになりました。)

そのため、信用評価損益率はマイナスの値を示すことが多く、概ね0%~-20%で推移します。

信用買い方の評価損益率が-20%を下回ると「追証」が発生する水準となり、

- -20%前後で底入れの目安、

- 反対に0%に近づくと天井圏

に達したと見なされます。

他の証券会社や新聞記事は、前週金曜日の二市場(東証・名証)の信用評価損益率を翌週に公表していますが、松井証券ではこれに加えて、松井証券店内の信用評価損益率を毎日公表しています。

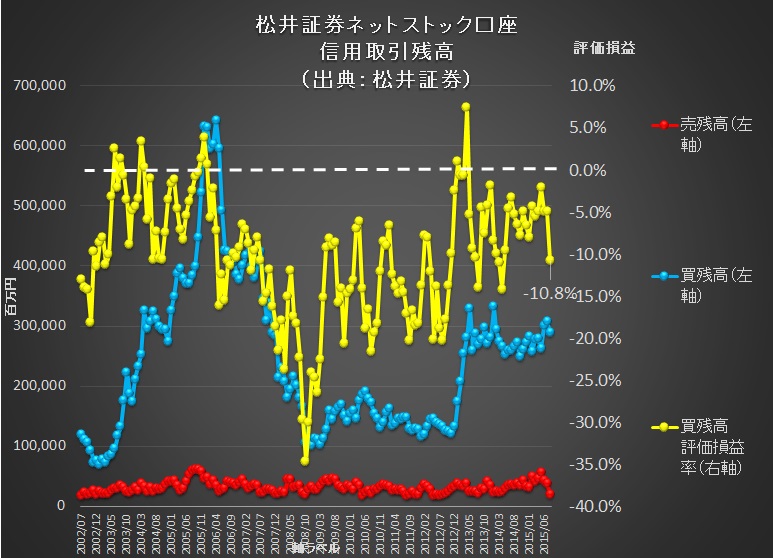

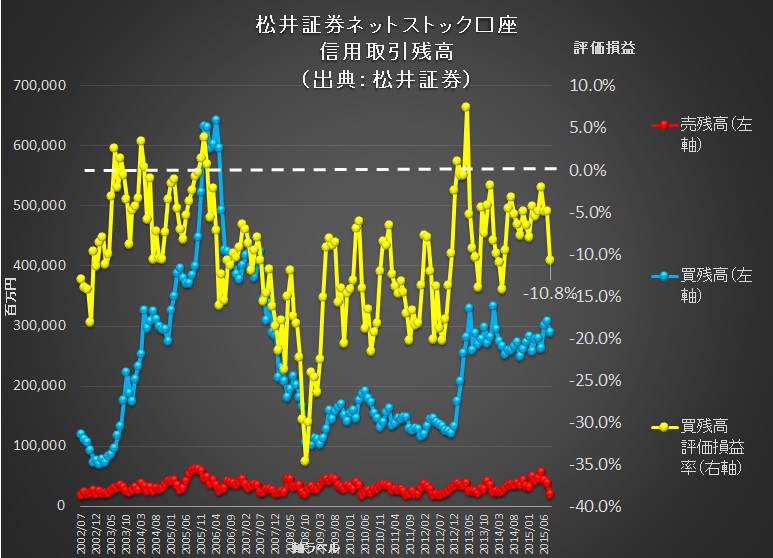

以下のグラフでは松井証券の信用取引の売買残高(買いが青、売りが赤)とそのうちの買残高の評価損益率(黄色)をグラフ化したものです。

(出典:松井証券)

最新の8月の数値は―10.8%となっており、まだ反転上昇、下落という領域には達していません。

しかし、この数年の上昇が大きく、投資家のポジションも利益が大きかったことから、個人投資家は臆病になっていることも考えられます。

この数字が急激にマイナスになると、損失確定(いままでの利益を合わせて考えると利益確定)を急ぐことも考えられ、

その絶対値の大きさも重要ですが、この数字の変化の速さも重要な指標となります。

ときどきこれらの数字を確認してポジション操作の指標として使うことが重要です。

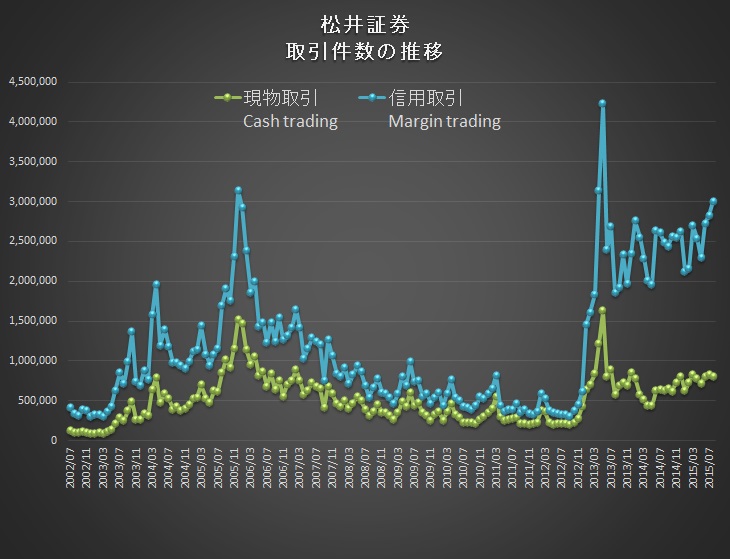

松井証券では月次の取引件数も公表されており、2013年から急激に信用取引が増加していることがわかります。(水色)

急激な取引件数の変化、とくに信用取引件数の変化は相場の変化を知るためにこれも重要な指標になっています。

件数と共にその変化率もモニターしていくことが必要です。

(出典:松井証券)

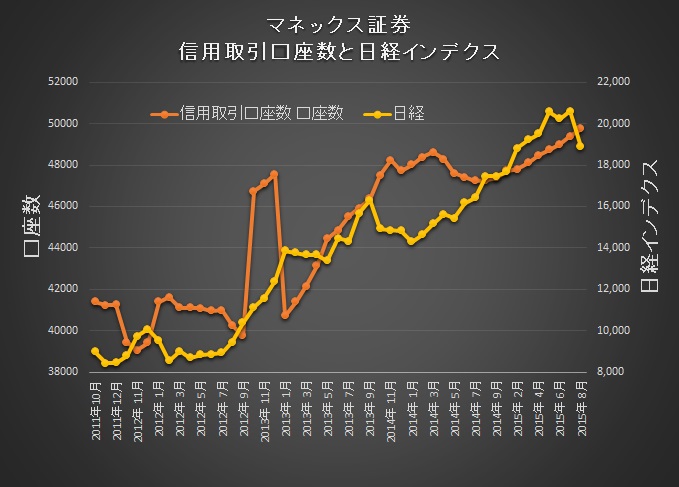

マネックス証券では?

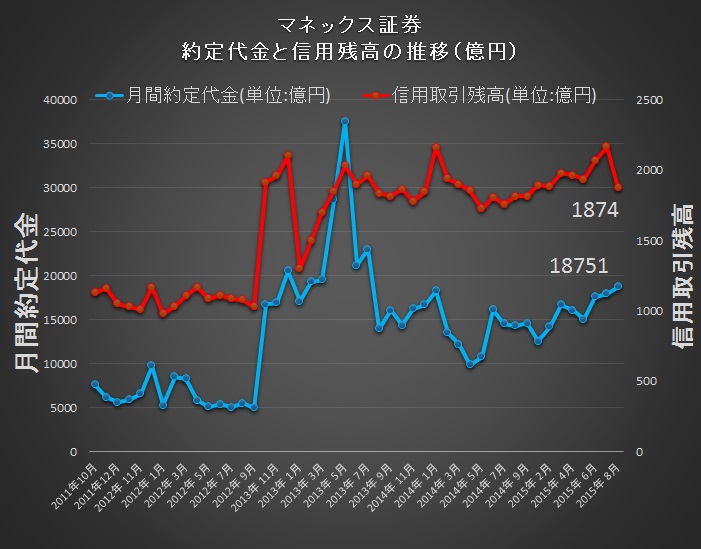

マネックス証券でも信用残高が公開されています。

こちらは買残高、売残高の合計金額になっているのですが、買残高が大多数をしめると思われます。

評価損益は公開されていませんが、その取引残高や月間の取引件数が大きく動くときは相場の転換点、変化の起点となることがありますので、有効な情報です。

(出典:マネックス証券)

以下のチャートでは日次の約定件数(平均)の推移を日経とともにグラフ化しました。

2014年からの動きを見てみると、マネックス証券では信用取引件数(オレンジ色)が横ばい(ゆるやかな上昇)で推移しているのに、現物取引(青色)が増加傾向です。

松井証券に比べて取引スタイルがよりゆったりとしており、現物取引中心であることがわかります。

中長期の損益を狙う投資家が多いと思われ、そのような投資家がどのようなスタンスで取引をしているか、どのように市場を見ているかを考えるのに適した数値と思われます。

現物取引の件数は上昇傾向にあり、中長期的に株式に資金をシフトしている、そのため取引件数が増加していると考えられます。

(出典:マネックス証券)

信用取引口座数の推移も開示されており、直近1年は信用取引を検討する人も増加しているのですが、まだ盛んに取引をその口座で実施するところまで至っていないようです。

口座を開けて準備は完了している投資家は増えているので、今後良いニュースがでれば、買いの推進力になる可能性があります。

(出典:マネックス証券)